Gibson Sideway Vibrolaのお話。

今回はGibsonのギターにごくごく短期間採用されていた

“Sideways Vibrola”のお話です。

1962年までのごくごく短期間に3,000本ほどしかSideways付きの楽器は生産されていないようで、

独特の構造も相まって実用されている機会の少ないトレモロユニットです。

またチューニングが狂いやすいものも多く、ディッキー・ベッツのSGのようにストップテールに改造され、

取り付け穴だけがボディトップに残るという個体もよく見られます。

さらにMojoAxeというブランドからは”VibroStop kit”というバネを金具に差し替え、

ユニットの動きを固定しテイルピースにコンバートするパーツも販売されているほどです。

さて今回は、令和の到来とともにレギュラーラインで復活したSideways Vibrolaと

オリジナルがたまたま保管されていましたので、新旧比較をしてみたいと思います。

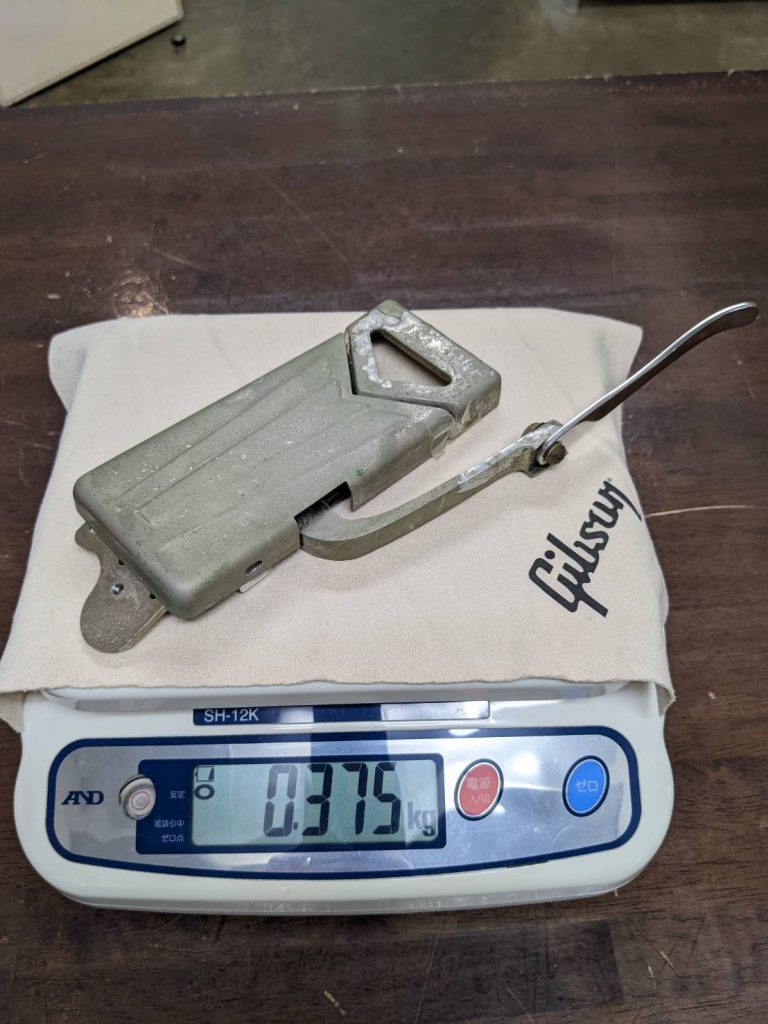

まずは全体図と重さです。

オリジナル : 375g

リイシュー : 335g

40g軽くなっています、ゴルフボール1個分ほどですね。

形状に関してはオリジナルの方が全体的に丸みを帯びています。

カバーの下端の落ち方が1番丸みが分かりやすいと思います。

さて、カバーを外してみましょう。

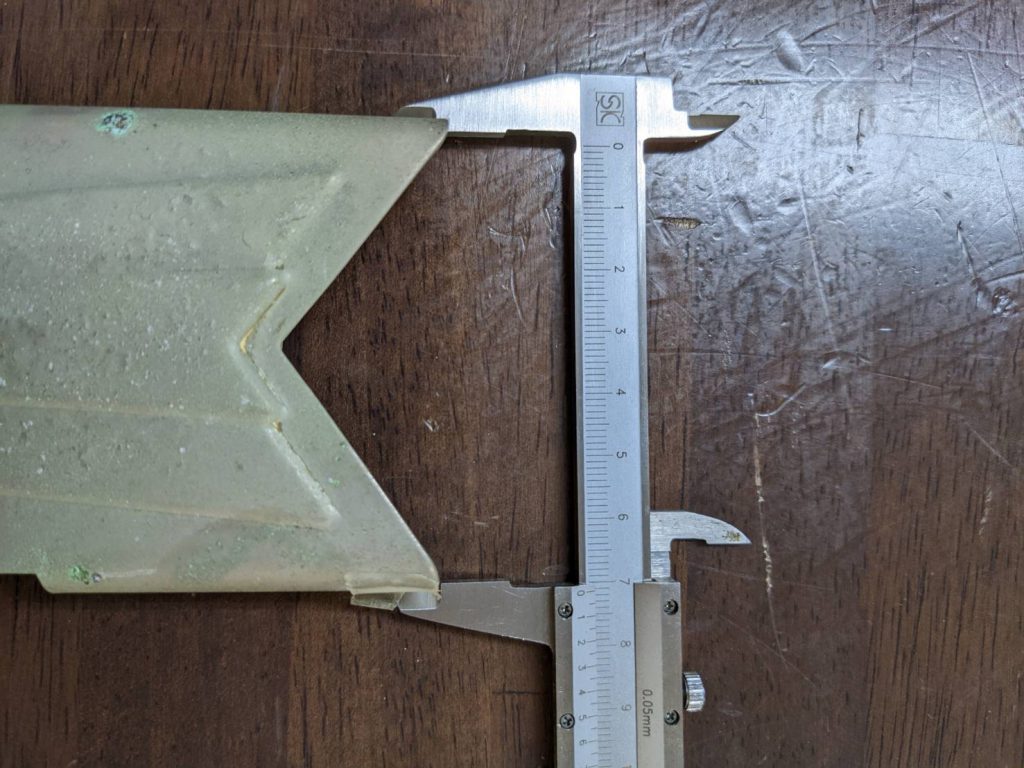

まずそのカバーからですが、形状が若干違うことがわかります。

角の落ち方がオリジナルは緩やかなのに対し、

復刻版は若干丸みを帯びている部分の幅が狭いです。

またオリジナルはボディエンド側からヘッド側に向かって

ごくわずかに幅が広くなっていくのですが、復刻版は上も下も同じ幅です。

しかしながら叩き出しで作られたデザインをはじめ

オリジナルを踏襲したデザインで復刻していることに好感が持てます。

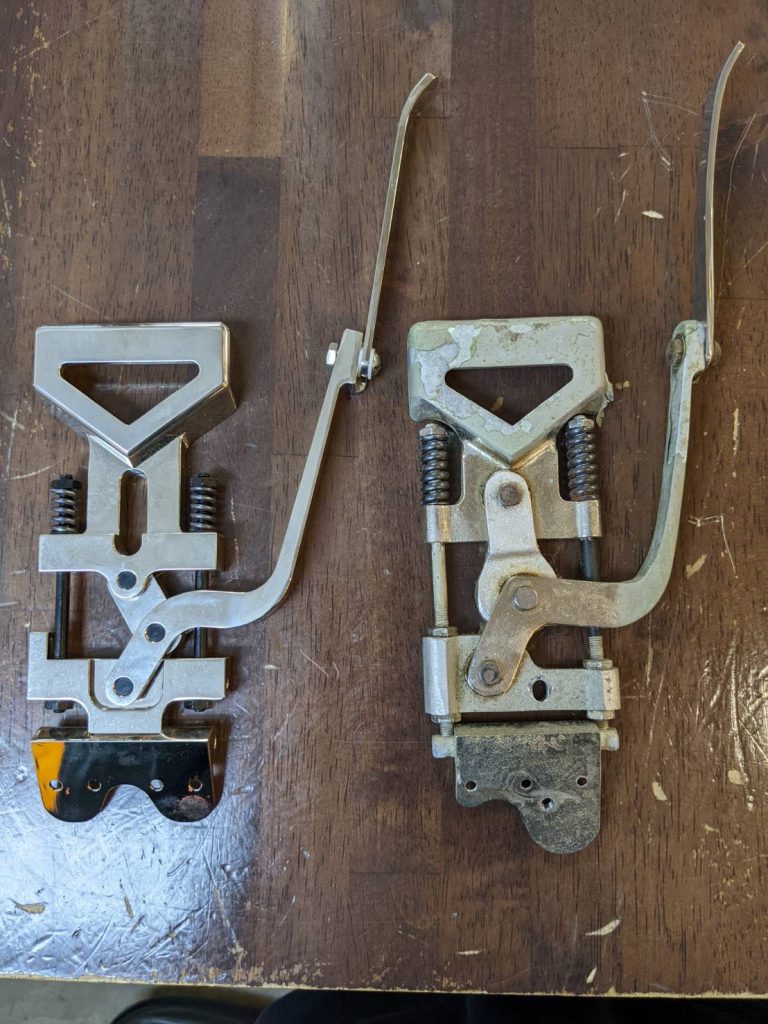

次は本体です。

基本的な揺らす構造こそ一緒ですが、少しずつアップデートが施されていることがわかります。

ほとんどのパーツがスリムに設計し直されているのに加え

1番の違いはボディ側に新たな固定具が増えていることです。

オリジナルだとアームと弦を引っ張る部分が可動式の1つの金具で連結しているだけなので、

アーミングすると1弦側と6弦側の揺れ具合がかなり違います。

おそらくこの固定具に沿ってユニットが動くようにすることで

それを改善しようと考えたのだと思われます。

ちなみにオリジナルの連結用金具は非常に割れやすいようで、

補修が入っているものもあったりしますが、前述のMojo Axe社が

この部分の補強パーツもラインナップしています。

さて取り外してマウント部に注目すると、マウントネジの並びが変わり、

台座の形状が左右対象にデザインし直されたことがわかります。

そのため取り外しても穴の位置がディッキー・ベッツと同じにならない欠点はありますが、

より強固に固定できるため性能としてはアップグレードになったのでは無いでしょうか。

最後にアームです。

先端の角度の付け方が復刻版だと結構鋭角に感じます。

また動きを滑らかにするためかアーム固定のネジにナイロンワッシャも追加されています。

いかがだったでしょうか。

同じユニットの復刻とはいえ、アップデートを加えつつ現代に蘇らせるとなると大変だったはずです。

音程変化の広い現代的なアーミングに向いているとはお世辞にもいえませんが、

このモデルにしか出せない味のあるビブラートを是非体感してみてください。